Die Vorgeschichte erstaunte selbst die Amerikaner.

Von Stephan Finsterbusch

Dort, wo der 1-Megabit-Chip einst entwickelt worden war, ist heute Europas gröĂter Halbleiterstandort: in Dresden. Hier werden jedes Jahr Milliarden Speicher- und Rechenbausteine gefertigt; hier sind Hunderte Branchenunternehmen mit 20 000 BeschĂ€ftigten tĂ€tig; hier gibt es ein Netz an Instituten und Hochschulen; hier stehen die Chipfabriken von ZMD, Infineon und Globalfoundries, hier zieht Bosch gerade ein neues Werk hoch. Das lĂ€sst sich der Stuttgarter Konzern eine Milliarde Euro kosten, die gröĂte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Die Fabrik wird so groĂ wie ein FuĂballstadion und eines der modernsten Werke der Welt sein.

Kommendes Jahr laufe die Produktion an, sagt Otto Graf, GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden. Dann werden 700 Mitarbeiter nicht nur sogenannte Asic-Chips und Leistungshalbleiter fĂŒr Steuerungs-, Lenk- und Navigationssysteme von Autos herstellen, sondern auch Sensoren fĂŒr die Ausstattung der Fabriken der Zukunft. Denn kein GerĂ€t und keine Maschine werden dann noch ohne Chips auskommen. FĂŒr Jens Drews von Globalfoundries (GF) erlebt die Wirtschaft "eine neue industrielle Revolution". Das erste Dresdner Werk von Globalfoufndries ging schon vor zwanzig Jahren an den Start. Seitdem wurde es mit Milliarden modernisiert und erweitert. WĂ€hrend Bosch seine Chips ausschlieĂlich in eigenen Produkten wie Fahrzeugmotoren verbaut, fertigte GF seine Prozessoren erst fĂŒr Computer- und dann fĂŒr Handyhersteller. Heute zĂ€hlen auch Autoindustrie und NetzwerkausrĂŒster zu den Kunden.

Der neue Mobilfunkstandard "5G braucht eine neue Infrastruktur, und auch dafĂŒr machen wir Chips", sagt Drews. DarĂŒber hinaus hat Globalfoundries gerade einen KI-Chip vorgestellt, der Ă€hnlich wie ein Gehirn arbeitet, je Sekunde Billionen Rechenoperationen ausfĂŒhrt und am belgischen Imec-Institut entwickelt wurde. GF will ihn von 2022 an in seinem Dresdner Werk in Serie fertigen. Ein Rechenwinzling fĂŒr die Zukunft: Trieben einst Wasser und Dampf die Industrie an, dreht sich heute alles um Daten. Chips sind da entscheidend.

Das macht Dresden zu einem "Leuchtturm", wie Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem letzten groĂen Auftritt in der Stadt sagte. Ein Leuchtturm fĂŒr Europa, das in technischen Entwicklungen hinter Amerika und Asien "an vielen Stellen zurĂŒckgefallen" sei und rasch aufholen mĂŒsse. Dresden kennt sich mit solchen Aufholjagden aus. War der 1-Megabit Chip fĂŒr die DDR doch das, was fĂŒr die deutsche Wirtschaft heute 5G- und KI Chips sind: Wegbereiter neuer Industrien.

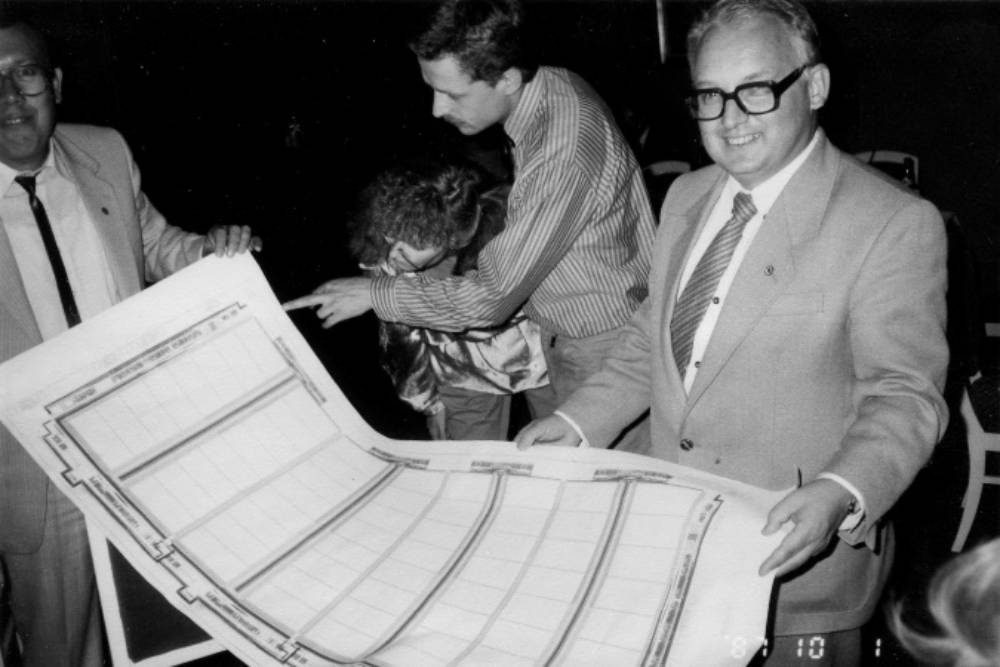

Schon in den sechziger Jahren hatte die SED die Mikroelektronik zur SchlĂŒsseltechnologie erhoben. 1977 beschloss sie den Ausbau der Branche, zunĂ€chst durch das Kopieren westlicher Vorbilder. 1986 startete sie Projekt "Mikron", den Megabit-Chip. Das Zentrum fĂŒr Mikroelektronik Dresden (ZMD) und der VEB Carl Zeiss Jena sollten ihn aus eigener Kraft entwickeln. Im Westen hielt man das fĂŒr aussichtslos. Im Osten aber hatte Staats-und Parteichef Honecker im September 1988 den Muster-Chip in HĂ€nden, vor laufenden Kameras. Amerika war alarmiert.

Hatte Washington doch bis dahin niemandem im Ostblock zugetraut, diesen Chip zu bauen. Zwar kam IBM 1984 mit einem 1-Megabit-Chip auf den Markt. Zwar arbeiteten Toshiba und Siemens an 4-Megabit-Chips. Doch die wurden nicht hinter dem Eisernen Vorhang geliefert. Auch hinkte die DDR der Entwicklung im Westen um Jahre hinterher. Dennoch machte sie mit dem Chip einen groĂen Schritt nach vorn. Das ĂŒberraschte die Amerikaner, hatten sie bis dahin doch geglaubt, ĂŒber ihre Wirtschaftsspionage die HighTech im Osten gut zu kennen: vom ersten Transistor 1953 bis zum U880-Prozessor 1980. Bei Projekt "Mikron" aber tappten sie im Dunkeln. Sie kannten das Ziel, nicht die Details. Sie hatten die Ingenieure, Betriebe und selbst die Stasi im Blick. Das Scientific and Technical Intelligence Com mittee rĂ€umte 1985 jedoch ein:

DarĂŒber hinaus machte Ost-Berlin sein Chip-Programm zum Staatsgeheimnis, da dafĂŒr Materialien und Anlagen nötig waren, die es im Osten nicht gab und die der Westen durch seine Embargo-Politik nicht liefern durfte: VakuummolekĂŒlpumpen, Titansilizid, Siliziumchloroform. Dennoch entwickelte man in Dresden den Chip. Das warf Fragen auf: Hatte die Stasi den Westen angezapft? Und hatte der Osten vielleicht neben dem Chip gar noch die gesamte Zulieferindustrie aus den Boden gestampft?

Es sei schon kurios, dass Europas gröĂter Halbleiterstandort heute just dort stehe, wo der Osten einst im Wettrennen mit dem Westen Boden gutmachen wollte, sagt Drews. Es sei kein Zufall, dass die neue Fabrik von Bosch in Dresden gebaut wird, unterstreicht Graf. Man finde hier FachkrĂ€fte und ein enges Netz aus Wissenschaft und Wirtschaft: "Hier hat man jahrzehntelange Erfahrung." Kein Wunder: ZMD hatte die Wende ĂŒberlebt und noch einige seiner Megabit-Chips produziert. Siemens-Ingenieure hielten sie fĂŒr technisch gut. So erklĂ€rte der Konzern 1993, die Ressourcen in Dresden zu nutzen und hier eine Fabrik zu bauen. SpĂ€ter grĂŒndete Siemens seine Chipsparte als Infineon aus. Heute ist sie ein tragender Pfeiler fĂŒr Dresden. Raik Brettschneider, Infineon GeschĂ€ftsfĂŒhrer in Sachsen, will weiter investieren. Der Standort habe Potential.

Das stellten auch die Amerikaner fest, als sie nach dem Mauerfall wissen wollten, wie die DDR zu ihrem Megabit-Chip gekommen war.

Quelle: FAZ vom 02.10.2020 Seite B3

Autor: Heiko Weckbrodt

Quellen: AuskĂŒnfte Junghans und Knobloch, MfS-Unterlagen (BStU), SED-Archive (SĂ€chs. HStA, Bundesarchiv), Interview Landgraf-Dietz durch den Autor im Jahr 1995, Oiger-Archiv, Heiko Weckbrodt: Innovationspolitik in der DDR 1971-89, 2. Auflage, 2023

Veröffentlicht am 18. August 2023

Foto: Klaus Franke, ADN, Bundesarchiv, Bild 183-1988-0912-400, Wikipedia, CC3-Lizenz

In den Schaltkreis seien zwar internationale Vorbilder eingeflossen, dies sei aber ĂŒberall so ĂŒblich, argumentiert Bernd Junghans: Kaum ein Unternehmen weltweit entwickele einen Schaltkreis vom Punkt Null aus von A bis Z selbst und vollkommen vorbildfrei. "Es gab zwar auch Fremdmuster-Analysen, doch letztlich war unser Megabit-Schaltkreis in vieler Hinsicht eine eigene Entwicklung", betont der ostdeutsche Mikroelektronik-Veteran. Im Ăbrigen seien japanische und nicht westdeutsche Chips fĂŒr die Fremdmuster-Analyse aufgesĂ€gt worden, sagt Junghans mit Blick auf zirkulierende Thesen, der Megabit-Chip aus dem ZMD sei bei Siemens abgekupfert. "Wir wussten ja, dass Siemens mit einer Eigenentwicklung gescheitert war und deshalb Toshiba-Lizenzen verwendet hatte."

Abb.: hw

Um den ostdeutschen Eigenanteil abzuschĂ€tzen, lohnt ein nĂ€herer Blick auf die "Zutaten" fĂŒr eine derartige Schaltkreis-Entwicklung und -Pilotproduktion. Benötigt werden dafĂŒr unter anderem ein besonderer Reinraum, spezielle Entwurfs-Software und -Rechner sowie die konkreten SchaltplĂ€ne. Davon leiten sich dann die Belichtungsmasken ab. FĂŒr die Fertigung braucht es dann lichtempfindliche Photo-Lacke, geeignete hochreine Materialien und vor allem technologische SpezialausrĂŒstungen wie Lithografie-Anlagen, Chemische Gasphasenabscheider (CVD), Ătzer, Ionen-Implanter, Laser, aber auch besondere Mess- und Positionierungstechnik. SchlieĂlich zerteilen Endmontage-Linien die Siliziumscheiben mit den Speicherchips, prĂŒfen die Schaltkreise, kontaktieren sie und verpacken sie in GehĂ€use.

Speziell fĂŒr neue Speicherchips liegt der Schwerpunkt eher auf hochmodernen Anlagen und Materialien, um besonders feine Strukturen zu erzeugen und so viele Speicherzellen wie möglich pro Wafer-Quadratzentimeter unterzubringen. Insofern unterscheidet sich dies von der Nachentwicklung eines Prozessors: Die grundsĂ€tzlichen SchaltplĂ€ne fĂŒr einen Speicherchip waren und sind in der Branche seit jeher allseits bekannt. Anders ist das bei den oft recht raffinierten Schaltungen in Logik-Chips, die fĂŒr Industriespione durch bloĂen AufsĂ€gen der Chips nur schwer zu durchschauen sind - und fĂŒr Nachahmer einen viel gröĂeren Entwicklungsaufwand binden. In diesem Segment sind auch Beispiele zu finden, in denen sich die DDR-Ingenieure als "Copy Cats" (so bezeichnen die US-Amerikaner gerne Plagiatoren) betĂ€tigt haben: "FĂŒr den Taschenrechner Minirex haben wir 1973 tatsĂ€chlich einfach einen Schaltkreis von Texas Instruments abgekupfert", rĂ€umt Knobloch ein.

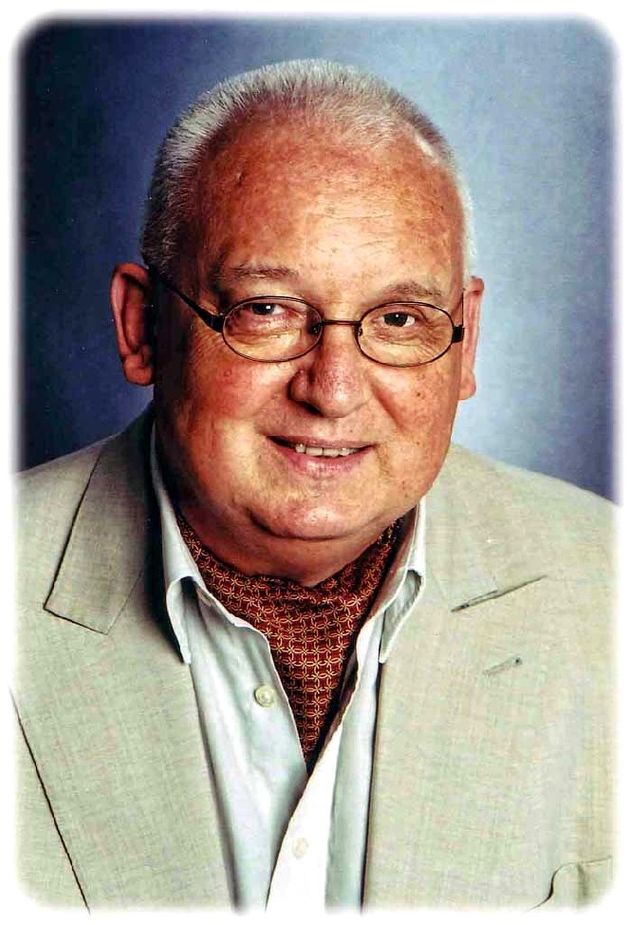

Foto: privat via J. Knobloch

Abb.: volksbund.de

Schauen wir zuerst auf die Technischen SpezialausrĂŒstungen (TSA), weil die beim Megabit-Projekt eine besonders prominente Rolle spielten: TatsĂ€chlich habe die Stasi wie auch das Beschaffungsimperium von Alexander Schalck-Golodkowski (SED) verschiedene Chipfertigungs-Anlagen, die auf der US-Embargoliste standen, konspirativ aus Amerika und Asien besorgt, rĂ€umt ZMD-Projektleiter Junghans ein. Dies habe etwa die HĂ€lfte der technologischen SpezialausrĂŒstungen fĂŒr die Megabit-Pilotproduktion ausgemacht. Die andere HĂ€lfte der AusrĂŒstungen entwickelten das Optik- und Technologiekombinat Carl Zeiss Jena, der VEB Elektromat, Hochvakuum Dresden und weitere DDR-Betriebe jedoch selbst. Das deckt sich mit frĂŒheren Aussagen vom ZMD-Technikdirektor Dieter Landgraf-Dietz: "Von den GerĂ€ten, die 1989 im ZMD standen, war vom Finanzvolumen und der Menge her etwa die HĂ€lfte aus dem Westen, der Rest aus der DDR."

So hatten die staatlichen Beschaffungsorgane laut einer Aktennotiz der Stasi-Hauptabteilung XVIII/3 aus dem Jahr 1989 unter anderem "unter strengsten Embargo stehende Ătz- und Sputtertechnik sowie Kristallziehanlagen" ĂŒber Mitarbeiter von Leybold-Heraeus besorgt. Auch bei Plasma-Ătzern, Hochstromimplantern, Diffusions- und Beschichtungsanlagen war die DDR-Mikroelektronik damals auf Importe aus dem "Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet" (NSW) angewiesen. Dabei bezahlten sie oft das Zwei- bis Dreifache der marktĂŒblichen Preise, um den westlichen ZwischenhĂ€ndlern die Embargo-VerstöĂe zu versĂŒĂen.

Repro: hw

UrsprĂŒnglich war all dies anders geplant gewesen: Eine "Grundkonzeption" fĂŒr den VEB Elektromat Dresden aus dem Jahr 1987 hatte vorgesehen, dass je nur ein Drittel der ProduktionsausrĂŒstungen fĂŒr das Mega-Projekt aus der DDR, aus der Sowjetunion und aus dem NSW kommen sollte. "Wir hatten gedacht, dass die SU durch ihre Verteidigungsindustrie recht gut imstande wĂ€re, uns beispielsweise die Ionenimplanter, Sputter- und CVD-Anlagen zu liefern", erzĂ€hlt der Projektleiter. TatsĂ€chlich aber lieferten die russischen "Freunde" die vereinbarten Anlagen entweder stark verspĂ€tet, mit vielen MĂ€ngeln oder gar nicht. "Es ist nie zum Masseneinsatz der PlasmaĂ€tzanlagen aus der SU, die wir bis zum Erbrechen erprobt haben, gekommen", berichtete nach der Wende ZMD-Technikchef Landgraf-Dietz. "Daraufhin wurde in Zeiss-Regie begonnen, die Eigenproduktion von TrockenĂ€tzern und Ionenimplantern vorzubereiten." Und diese Eigenentwicklungen dauerten natĂŒrlich.

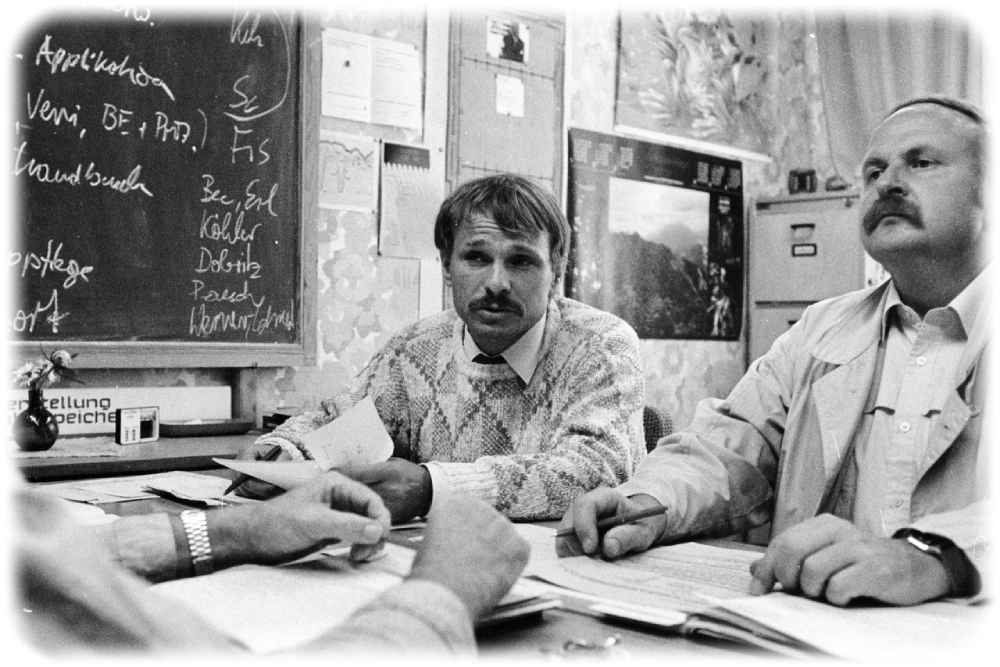

Angesichts dieses Fiaskos lieĂen die ZMD-Entwicklungsleiter immer öfter ihre direkten Kontakte zum Elektronik-StaatssekretĂ€r Karl Nendel, zu Stasi-Offizieren und zu Carl-Zeiss-Generaldirektor Wolfgang Biermann spielen, um die benötigten Anlagen fĂŒr den weiteren Entwicklungsfortschritt doch noch zu bekommen - gerne auch aus dem Westen. Auch in den regelmĂ€Ăigen Projektbesprechungen mit Kombinatsleitung und Ministerium brachten sie diese WĂŒnsche vor, zudem hatte zumindest Junghans auch Direkt-KanĂ€le zu Nendel. Der als "Einpeitscher" bekannte StaatssekretĂ€r löste dann eine Beschaffungs-Anweisung an Schalck-Goldkowski aus, der sich auch um die Finanzierung zu kĂŒmmern hatte - wobei bei gröĂeren Projekten auch SED-WirtschaftssekretĂ€r GĂŒnter Mittag eingeschaltet wurde.

"Wir haben das vorgebracht und mit ein bisschen GlĂŒck stand dann plötzlich der gewĂŒnschte Computer oder die gewĂŒnschte Anlage bei uns im ZMD-Rechenzentrum beziehungsweise im Reinraum - wobei vorher alle Markenzeichen, Etiketten und Hinweise entfernt worden waren, woher das kam", erzĂ€hlt Projektleiter Junghans. Diese AusrĂŒstungen waren oft ĂŒber mehrere LĂ€nder mit falschen Zollpapieren in die DDR geschleust worden, um den Pfad vom Hersteller bis zum Ostblock zu verschleiern. Der Einbau in Dresden geschah anscheinend oft nachts durch einen sehr kleinen Kreis von GeheimnistrĂ€gern mit der Freigabe "Vertrauliche Verschlusssache" (VS), um die Konspiration zu wahren.

Ein anderer Teil der Anlagen, die eigentlich die SU hatte liefern sollen, wurde nun eben durch die DDR nachtrĂ€glich entwickelt. Zum Beispiel lieferte das Kombinat Carl Zeiss Jena, zu dem das ZMD seit 1986 gehörte, Elektronenstrahlanlagen fĂŒr die Maskenproduktion. "Mit dieser Eigenentwicklung konnte die DDR sogar weltweit mithalten", meint Junghans. Auch die Belichtungsanlagen - "Automatische Ăberdeckungsrepeater (AĂR)" genannt beziehungsweise Lithografie-Anlagen - kamen vom Optikkombinat Carl Zeiss.

Auch Elektronenstrahl-Schneider fĂŒr Leiterbahnen baute die DDR schlieĂlich selbst. Hintergrund: Eine gewisse Zell-Ausschussquote in Speicherchips ist normal. Daher bringen die Anlagen von vornherein als "Redundanz" etwas mehr Bauelemente auf die Wafer auf als eigentlich nötig. Nach der Endkontrolle isolierten damals in internationalen Chipfabriken spezielle Laser die defekten Zellen, damit der Kunde dennoch einen vollstĂ€ndigen und funktionierenden Megabit-Chip bekommt. Weil diese Laser aber in der DDR nicht erhĂ€ltlich waren, setzte Zeiss statt dessen auf Elektronenstrahlen. Dies hatte Auswirkungen auf die Konstruktion des Chips und den technologischen Prozess hatte. "Auch das ist ein Beispiel, dass bei unserer Entwicklung einiges anders lief als im Westen", erinnert sich Junghans.

Allerdings hing an den recht kurzfristig eingetakteten Eigenentwicklungen anspruchsvoller SpezialausrĂŒstungen oft ein ganzer Rattenschwanz an ebenfalls bis dahin nicht verfĂŒgbaren Zulieferungen. Ein Beispiel: Der ZMD-Schwesterbetrieb Elektromat Dresden scheiterte zunĂ€chst an der Konstruktion einer bestimmten Ătz-Anlage fĂŒr die Chipproduktion, weil es in der DDR nicht die dafĂŒr nötigen Turbomolekularpumpen gab. FĂŒr solche Pumpen gab es damals nur zwei Hersteller weltweit, auf deren damals letztlich jeder angewiesen war, der Megabitchips produzieren wollen. Neben dem japanischen Anbieter ULVAC Co. war dies die westdeutsche Firma "Leybold-Heraeus". Die wollte jedoch wegen des US-Embargos keine solchen Pumpen an den Ostblock liefern. "Der Kompromiss war am Ende, dass wir Ingenieure rĂŒber geschickt haben und die haben dann dort eine Komplett-Anlage unter Aufsicht und Mitwirkung von Leybold-Heraeus-Ingenieuren unsere gewĂŒnschte Komplettanlage konstruiert." Hier kam es insofern zu einer ost-westdeutschen Ko-Entwicklung. Die Ătz-Anlage wurde dann als Maschine fĂŒr die Spielzeugproduktion getarnt und an das DDR-Kombinat Spielwaren Sonneberg geliefert - um von dort aus ins ZMD geschleust zu werden, berichtet Junghans.

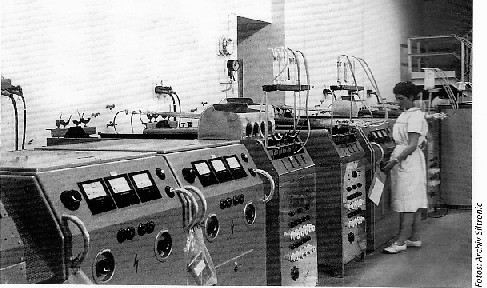

Abb.: Hirndorf, Bundesarchiv, Wikipedia, CC3-Lizenz

Und so nĂ€herte sich peu Ă peu der ostdeutsche-Eigenanteil an den benötigten Fertigungs-Anlagen der 50-Prozent-Marke, wĂ€hrend der geplante sowjetische Anteil zu Gunsten von Westtechnik dahinschmolz. Mit dieser Eigenquote lag in der DDR ĂŒbrigens weit ĂŒber den in Europa ĂŒblichen Werten: Wenn damals oder heute eine gröĂere Chipfabrik in Deutschland gebaut wurde oder wird, dann stammen die meisten AusrĂŒstungen aus Japan, den USA und den Niederlanden. In der Regel kommen heute immerhin einige Teilkomponenten von Zeiss, Jenoptik und anderen deutschen Technologieunternehmen - aber kaum komplette Chipfertigungs-Anlagen.

Diese vielen ungeplanten Eigenentwicklungen trieben die Projektkosten immer weiter in die Höhe. Allerdings hatten diese selbstgebauten ostdeutschen AusrĂŒstungen den Vorteil, dass sie spĂ€ter auch fĂŒr die geplante Massenproduktion des Megabit-Speichers in Erfurt zur VerfĂŒgung gestanden hĂ€tten - wozu es wegen der Wende dann aber ohnehin nie kam. Denn auch dieser Punkt gehört zur Mega-Geschichte: Das ZMD brachte mit einem Mix aus NSW- und DDR-Anlagen zwar eine Pilotproduktion zustande. Vor einem Transfer in die Massenfertigung im Kombinat Mikroelektronik Erfurt hĂ€tten Zeiss & Co. allerdings die Westanlagen nachentwickeln mĂŒssen, denn die hĂ€tten die Stasi und das DDR-Elektroministerium keineswegs in ausreichenden Mengen unter dem Embargo-Radar beschaffen können, um eine ganze GroĂfabrik auszurĂŒsten.

Foto: Heiko Weckbrodt

Nach der PrĂ€sentation des Megabit-Schaltkreise vor Erich Honecker (SED) im Jahr 1988 hatten die "Beschaffer" nĂ€mlich wachsende Probleme, ihre geheimen Lieferlinien noch aufrecht zu erhalten: Die US-Regierung verschĂ€rfte die Embargo-Bestimmungen, die CIA und andere Geheimdienste verstĂ€rkten die Ăberwachungsdichte und sprengten immer mehr Beschaffungsketten des Ministeriums fĂŒr Staatssicherheit (MfS). Zudem ĂŒbte der Siemens-Konzern, der 1988 selbst von den Amerikanern wegen des DDR-Megabitchips in die Mangel genommen worden war, nun starken Druck auf seine GeschĂ€ftspartner aus, der DDR bloĂ keine Embargo-Technik zu verkaufen. Ăhnliches galt fĂŒr die Japaner, die nach einer aufgeflogenen Spionage-AffĂ€re ebenfalls von der Reagan-Administration massiv unter Druck gesetzt wurden.

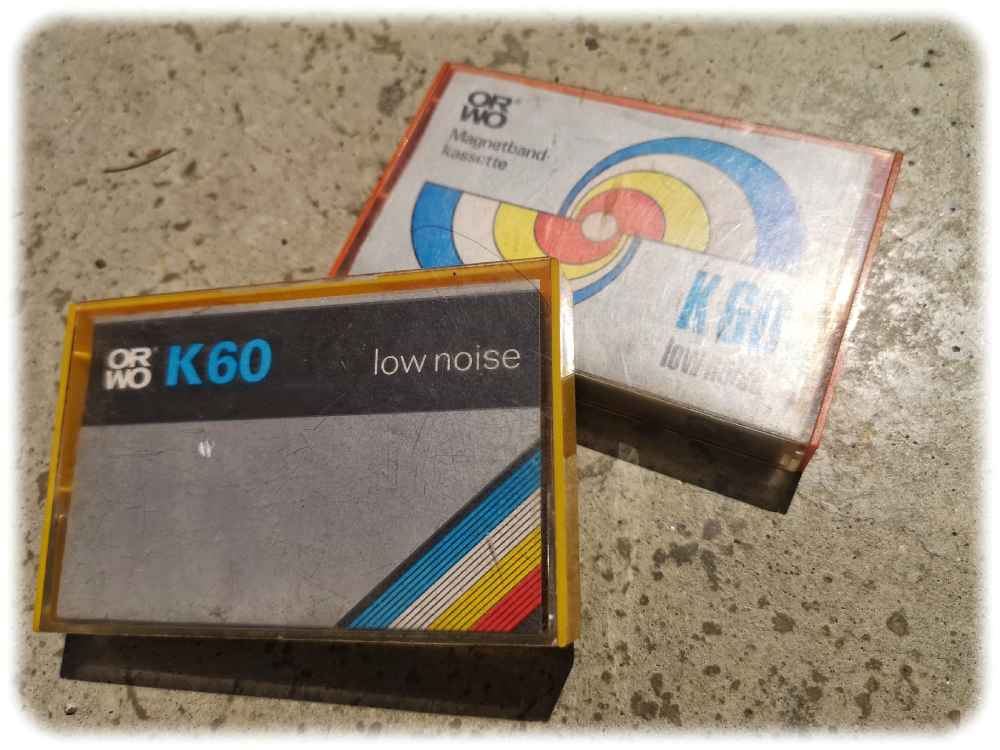

FĂŒr mikroelektronische Schaltkreise brauchen Chipfabriken vor allem hochreines Silizium, aber auch eine Reihe von hochreinen Metallen, Photolacken, Prozessgase und andere Spezialmaterialien. Auch hier mussten die Entwickler teils ostdeutsche Sonderlösungen finden. Zum Beispiel nötigten die SED-Wirtschaftslenker und das Zeiss-Kombinat die Kollegen vom Orwo-Kombinat regelrecht, spezielle lichtempfindliche Lacke zu entwickeln und zu produzieren. Hintergrund: Um Chips herzustellen, werden die am Computer entworfenen SchaltplanentwĂŒrfe per Elektronenstrahl in spezielle Masken geschnitten. In der Chipfabrik projizieren dann die Belichter ("Lithografie") die Muster auf die Siliziumscheiben ("Wafer"), die mit Photolacken beschichtet sind. An den Stellen, auf die das Licht trifft, hĂ€rtet der Lack aus. Dadurch ist dann fĂŒr die nachfolgenden Prozessschritte klar, wo die Leiterbahnen, Transistoren und anderen Bauelemente auf dem Wafer platziert werden mĂŒssen. Allerdings brauchte das ZMD fĂŒr seine Pilotproduktion nur etwa zehn Liter Speziallack pro Jahr. Was heiĂt: Allein fĂŒr diesen einen Abnehmer lohnten sich Entwicklung und Produktion fĂŒr fĂŒr den VEB Filmfabrik Wolfen eigentlich gar nicht. Aber weil das ZMD eben wegen der Embargo-Politik der USA eben nicht bei den einschlĂ€gigen internationalen Anbietern einkaufen konnten, wurden die Orwo-Leute in der Zentralverwaltungswirtschaft der DDR eben zur Photolack-Produktion regelrecht genötigt. Auch dies ist also dem DDR-Eigenanteil beim Megabitprojekt zuzurechnen.

Abb.: Siltronic-Archiv

Ein weiteres Beispiel: Den Dresdner Ingenieuren war durch ihre "Fremdmusteranalyse" recht rasch klar geworden, dass Toshiba die Elektroden fĂŒr die Transistor-Schalttore ("Gate") im japanischen Megabit-Chip mit einer Verbindung aus hochreinem Titan (99,9999%) und Silizium (Titansilicid) erzeugt hatten. "Der VEB Spurenmetalle Freiberg war der einige Betrieb in der DDR, der fĂŒr solche Zulieferungen in Frage kam", erinnert sich Bernd Junghans. Zwar hĂ€tten Nendel & Co. auch hier wieder quasimilitĂ€risch reagieren und die Produktion in Freiberg befehlen können - doch das hĂ€tte wenig genĂŒtzt: "Die Freiberger haben mir gesagt, dass sie mit der Titanaufbereitung keine Erfahrung haben und ich daher vielleicht in fĂŒnf Jahren wiederkommen könne, um mir mein Reinst-Titan abzuholen", erzĂ€hlt Junghans. "Aber wir haben gerade nach jahrelanger Entwicklung ein Verfahren fĂŒr hochreines MolybdĂ€n-Silicid entwickelt, aus dem wir hochreines MolybdĂ€nsilicid fĂŒr Euch machen könnten, hieĂ es - und das haben wir dann genommen." Das machte freilich auch wieder DDR-spezifische Ănderungen an den Schaltkreis-EntwĂŒrfen und -Fertigungsketten nötig.

Obwohl der Aufbau von Speicherzellen im Grundsatz damals auch den DDR-Ingenieuren natĂŒrlich bekannt war, bedurfte es dennoch konkreter Schaltkreis-EntwĂŒrfe. Und die wichen - auch wegen der erwĂ€hnten Materialfragen - ebenfalls in einigen Punkten von den internationalen Vorbildern ab.

Die Entwurfs-Software lag glĂŒcklicherweise bereits vor, als das Megabit-Projekt startete: Von 1982 bis 1986 hatten nĂ€mlich mehrere DDR-Partner ein Paket aus Design-, Layout- und Simulationsprogrammen fĂŒr den Chipentwurf geschrieben. An diesem "DurchgĂ€ngigen rechnergestĂŒtzten Entwurfssystem" (DES) fĂŒr Robotron-Rechner wirkten neben dem damaligen ZFTM (so hieĂ es ZMD von 1980 bis 1986/87) auch das Kombinat Mikroelektronik Erfurt, Robotron, das Akademie-Institut fĂŒr Mathematik Berlin, das VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) sowie die Technischen UniversitĂ€ten Dresden und Ilmenau mit.

Foto: Heiko Weckbrodt

Die Software eignete sich auch fĂŒr das Megabit-Projekt. Aber bald taten sich praktische Probleme auf: "Wir haben das anfangs auf sowjetischen Rechnern laufen lassen", berichtet Megabit-Chefdesigner Jens Knobloch. "Aber wir haben rasch gemerkt, dass wir damit viel zu lange brauchen wĂŒrden." Deshalb schalteten er und Junghans wieder ihre Geheimwaffe Nendel ein und quengelten, dass sie Westcomputer brauchen. Der StaatssekretĂ€r schickte Schalck in die Spur. Und das wirkte: "Ein paar Monate spĂ€ter standen dann plötzlich diese zwei VAX-Rechner bei uns im Rechenzentrum", erinnert sich Knobloch. Da die DDR von ihrem selbstgemachten Entwurfsprogramm natĂŒrlich auch den Quellcode besaĂen, lief die DES-Software dann auch recht bald auf den konspirativ beschafften VAX-Rechnern des US-Herstellers DEC. Dies beschleunigte die Entwurfsarbeit am neuen Speicherchip wohl deutlich.

Foto: privat

Als diese Dresdner EntwĂŒrfe fĂŒr den Megabit-Chip bereits recht fortgeschritten waren, stand dann plötzlich bei Knobloch im BĂŒro - vermutet er zumindest. Denn die Herren stellten sich nicht weiter vor, sondern boten dem Chefdesigner plötzlich die EntwĂŒrfe fĂŒr den Siemens-Megabitchip und einen vollstĂ€ndigen Maskensatz an. "Das war etwa Ende 1987", erinnert sich Knobloch. "Aber da was unserer Entwurf schon so gut wie fertig." Das sei ihm damals zwar als Arroganz ausgelegt worden - aber er habe das Angebot der geheimnisvollen Boten damals abgelehnt, schon allein, weil Entwurf, Materialien, Masken und Anlagen bei einer konkreten Schaltkreiskette eng miteinander verflochten sind. SpĂ€ter habe wohl das Kombinat Mikroelektronik in Erfurt mit diesem geheimdienstlich beschafften Maskensatz eine AbkĂŒrzung zur Megabit-Produktion versucht - und sei "klĂ€glich gescheitert", erzĂ€hlt Knobloch. "Die Leute von der Stasi haben vermutlich gedacht, wir brauchen nur die geklauten Masken in die Maschinen einlegen und die Massenproduktion geht los." Aber der Maskensatz habe vorne und hinten nicht zu den DDR-Anlagen, -Prozessen und -Materialien gepasst.

Abb.: BrĂŒggmann/Bundesarchiv/Wikipedia, CC3-Lizenz

Hintergrund hier dĂŒrften die in der DDR gar nicht so seltenen EifersĂŒchteleien und Parallelstrukturen der vielen Partei- und Staatsstrukturen gewesen sein: Der Erfurter Generaldirektor Heinz Wedler (SED) war sauer, weil Zeiss-General Wolfgang Biermann ihn beim Megabit-Projekt ausgebootet und auch noch seine einstigen Töchterunternehmen ZMD und Elektromat in Dresden an sich gerissen hatte. So wollte er wohl einen Megabitspeicher noch vor Biermann massenhaft in Erfurt produzierten - mit den Masken, die die Stasi (vermutlich parallel und unabhĂ€ngig von der Schalck-Beschaffungslinie) bei Siemens geklaut hatte. Solche Konstellationen konnten immer wieder mal auftreten, weil es in der DDR mehrere Akteure gab, die auf die eine oder andere Linie die Technologie-Embargos des Westens unterliefen: Dazu gehörte vor allem Schalck-Golodkowski, der in Personalunion eine DDR-abhĂ€ngige Firmengruppe koordinierte, StaatssekretĂ€r im AuĂenministerium und Stasi-Oberst war. Daneben beschĂ€ftigten sich aber zum Beispiel auch die Hauptverwaltung AufklĂ€rung (HVA) und das Elektroministerium mit "Beschaffungen". AuĂerdem war oft die Hauptabteilung XVIII der Stasi involviert.

FĂŒr die Pilotproduktion des Megabit-Schaltkreises war ein neuer Reinraum der Reinheitsklasse 1 notwendig. Den hat zu groĂen Teilen der VEB Luft- und KĂ€ltetechnik Dresden entwickelt und fĂŒr das ZMD gebaut. Heute wird diese - inzwischen modernisierte - Reinraum ĂŒbrigens immer noch genutzt, nĂ€mlich von Fraunhofer.

Festzuhalten ist: Die DDR hĂ€tte den Megabit-Schaltkreis höchstwahrscheinlich nicht bis 1988 ohne importierte Anlagen und GerĂ€te - insbesondere aus den USA, der BRD und Japan - entwickeln und in Kleinserie bauen können. Die geplante Massenproduktion in Erfurt hĂ€tte noch gröĂere Probleme aufgeworfen. Die wĂ€ren zwar lösbar gewesen, hĂ€tten den Transfer in die GroĂfertigung und die kommerzielle Verwertung aber vermutlich gegenĂŒber den ursprĂŒnglichen PlĂ€nen um viele Jahre verzögert.

Anderseits kann aber als gesichert gelten, dass der ostdeutsche Megabit-Chip zu wesentlichen Teilen auch eine DDR-Entwicklung war. Auf jeden Fall auszuschlieĂen ist, dass der Schaltkreis selbst, die dafĂŒr unabdingbaren Prozesstechnologien und Fertigungslinien 100-prozentig von Siemens geklont oder geklaut wurden, wie gelegentlich angenommen. Ohnehin haben sich die Entwickler im ZMD stĂ€rker am Pionier "Toshiba" als an Siemens orientiert. Im ZMD selbst hat das Projekt viel Expertise gebunden: Zeitweise waren dort an die 350 Ingenieure, Wissenschaftler und andere FachkrĂ€fte an der Megabit-Entwicklung beteiligt.

Abb.: Infineon

Weil allerdings die Arbeitsteilung im Ostblock (RGW-Raum) auch hier wieder mal nicht funktionierte, verlegte sich die DDR auf zahlreiche Eigenentwicklungen, die noch mehr Personal. Devisen und andere Ressourcen gebunden haben. Vor allem beim AusrĂŒstungspark lag die Eigenentwicklungsquote bei diesem Projekt bei mindestens 33 Prozent, wahrscheinlich aber eher 50 Prozent, war also auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Wer heute eine moderne GroĂfabrik fĂŒr Halbleiter auĂerhalb der USA oder Japans baut, muss den gröĂten Teil seines Anlagenparks importieren und dennoch viele Schritte wie die Endmontage auĂerdem noch auslagern. Angesichts der extrem komplexen Produktionsketten in der Halbleiterbranche erscheint die Wertschöpfungstiefe in der ostdeutschen Mikroelektronik im Nachhinein gesehen sogar extrem lang.

Zu DDR-Zeiten hat sich der immense Entwicklungsaufwand fĂŒr diesen Speicherchip nicht mehr finanziell oder volkswirtschaftlich ausgezahlt. Und da der Start einer Massenproduktion mit vernĂŒnftiger Ausbeute in einer noch zu bauenden Chipfabrik in Erfurt wohl noch Jahre gedauert hĂ€tte und der Preisverfall in der Chipindustrie anderseits groĂ ist, darf man zumindest leise bezweifeln, ob die erhofften Erlöse und Mehrwert-Produkte im Inland und im sozialistischen Ausland ĂŒberhaupt in ĂŒberschaubarer Zeit hĂ€tten realisiert werden können - selbst wenn die DDR fortbestanden hĂ€tte.

Zu recht verweisen Junghans und Knobloch aber auf die ZwĂ€nge in der abgeschotteten DDR-Ăkonomie: "Das war kein Prestigeprojekt, wie oft gesagt, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit fĂŒr die ostdeutschen Wirtschaft", argumentiert er: Wenn beispielsweise die ostdeutschen Maschinenbauer wettbewerbsfĂ€hig im Westen bleiben wollten, brauchten sie moderne Computersteuerungen mit schnelleren Prozessoren und mehr Speicher. Und auch wenn DDR-PCs zu rĂŒckstĂ€ndig fĂŒr den Westexport waren, so exportierte doch das DDR-Computerkombinat Robotron seine Rechentechnik recht erfolgreich und profitabel in der Sowjetunion und im gesamten Ostblock - die Robotroner hatten daher durchaus gesteigertes Interesse an den Megabit-Schaltkreisen. Ob die hochintegrierten Speicher in anderen DDR-Betrieben wirklich dringend gebraucht wurden, sei einmal dahingestellt.

AuĂerdem sei das Megabit-Vorgaben auch als eine Art technologisches Sprungbrett gedacht gewesen, argumentiert Projektleiter Junghans: "Wer erst mal eine neue Fertigungstechnologie mit den schaltungsmĂ€Ăig relativ einfach geschalteten Speicherchips beherrscht, kann damit im nĂ€chsten Schritt auch bessere Prozessoren und andere komplexe Schaltkreise bauen." Aus dem damals im ZMD und in den Zulieferbetrieben akkumulierten Expertise sei der heutige Mikroelektronik-Standort "Silicon Saxony" hervorgegangen. Insofern fĂŒhre eine Entwicklungslinie vom DDR-Megabit-Projekt zur Ansiedlung von AMD und Siemens nach der Wende und zum heutigen Hightech-Cluster in Sachsen und ThĂŒringen.

Quelle: Oiger