Jonas Roth 31.01.2023, 05.30 Uhr

Antipersonenminen gehören zu den niederträchtigsten Mitteln der Kriegsführung. Einmal platziert, wartet eine solche Mine geduldig auf ihr nichtsahnendes Opfer. Ob es sich dabei um einen feindlichen Soldaten, eine Zivilistin oder ein spielendes Kind handelt, kann jener, der sie einsetzt, nicht wissen. Es darf also kaum überraschen, dass die Verwendung solcher Sprengsätze Völkerrecht verletzt.

Mittlerweile ist gut dokumentiert, dass die russischen Invasoren solche Minen seit Kriegsbeginn wiederholt und systematisch eingesetzt haben. Dabei haben sie mindestens acht verschiedene Minentypen verwendet. Mehrere hundert Zivilpersonen wurden durch sie getötet oder verletzt.

Ein am Dienstag veröffentlichter Bericht der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft nun auch den ukrainischen Streitkräften den "offensichtlichen Einsatz von Tausenden von mit Raketen abgefeuerten Antipersonenminen" vor. Ereignet haben soll sich der Beschuss in Gebieten in und um die Stadt Isjum, während diese im letzten Jahr von russischen Truppen besetzt war.

Es gibt verschiedene Typen von Antipersonenminen. Die einen werden bewusst und von Hand platziert, andere werden ziellos aus Helikoptern abgeworfen oder mithilfe von Raketen im Zielgebiet verstreut. Letzteres sollen die Ukrainer getan haben. Konkret sind laut HRW sogenannte PFM-Antipersonenminen zum Einsatz gekommen, die wegen ihrer speziellen Form auch Schmetterlingsminen genannt werden. Es ist eine perfide Waffe, deren Herstellung enorm günstig ist. 40 Gramm Sprengstoff, ein Zünder und etwas Plastik reichen, um jedem, der die Mine bewegt oder auf sie steht, schwerste Verletzungen zuzufügen.

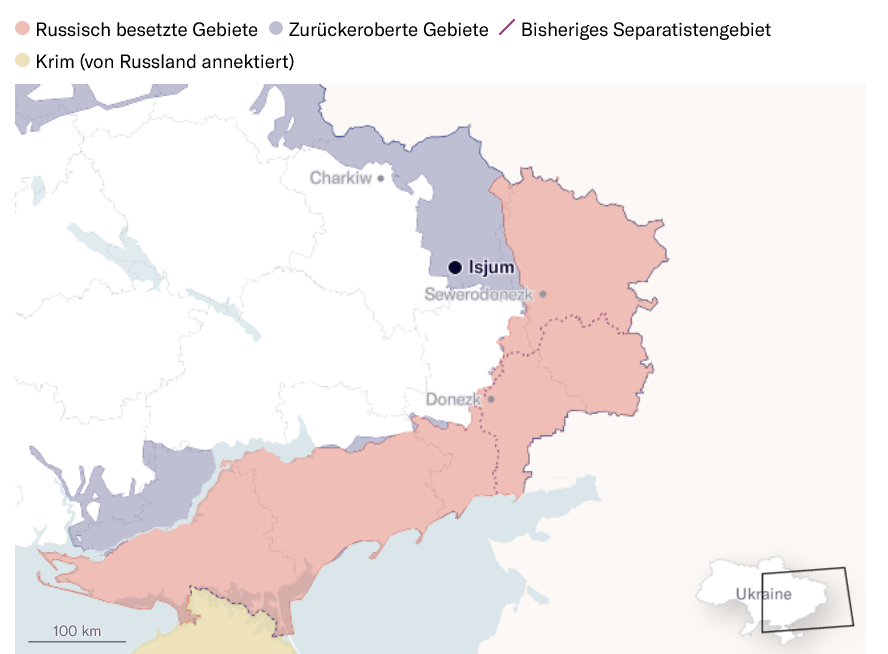

HRW hat laut eigenen Angaben den Einsatz solcher Minen an neun unterschiedlichen Standorten dokumentiert und elf Opfer verifiziert, die wegen der Sprengsätze verletzt oder getötet wurden. Die wahre Zahl der Opfer sei aber höher, heisst es. Die Organisation stützt ihre Erkenntnisse neben physischen Beweisen auch auf über hundert Interviews mit Zeugen, Opfern, Rettungskräften, Ärzten und ukrainischen Minenräumern. Demnach ist das Gebiet rund um Isjum zwischen Ende April und Anfang September letzten Jahres mehrfach mit Raketen beschossen worden, die jeweils mehrere hundert Minen ziellos verstreuten. Mitte September wurde die Kleinstadt im Osten des Landes von ukrainischen Truppen befreit.

Ukraine

UkraineKartengrundlage: © Openstreetmap, © Maptiler

Zurückeroberte Gebiete seit Kriegsbeginn Stand: 27. 1. 2023

Quelle: LiveuamapNZZ / jon.

Dass der Beschuss von ukrainischer Seite kam, lässt sich laut HRW etwa damit belegen, dass er jeweils in der Nähe von russischen Stellungen erfolgte. Es sei zudem sehr unwahrscheinlich, dass Russland über mehrere Monate eigene Stellungen mit Antipersonenminen beschossen habe. Russische Truppen hätten ihrerseits die Zivilbevölkerung vor der Gefahr durch Minen gewarnt und diese teilweise auch entfernt.

Human Rights Watch hat die ukrainischen Behörden mit den Vorwürfen konfrontiert und fordert sie dazu auf, das Verhalten des Militärs zu untersuchen. Im Antwortschreiben des Verteidigungsministeriums heisst es, die Ukraine verpflichte sich uneingeschränkt zur Einhaltung aller internationalen Verpflichtungen im Bereich des Mineneinsatzes. Vor dem Ende des Krieges könne man aber über die während der Kampfhandlungen verwendeten Waffen keinen Kommentar abgeben.

Die Ukraine hat sich eigentlich dazu verpflichtet, ihre Bestände an Antipersonenminen aus Zeiten der Sowjetunion zu vernichten. Das Land gehört zu den 164 Unterzeichnerstaaten der Ottawa-Konvention, welche den Einsatz dieser Waffen verbietet. Obwohl die Ukraine bereits die Hälfte ihrer Schmetterlingsminen vernichtet hat, verfügte sie 2021 immer noch über rund 3,3 Millionen Exemplare. Russland hingegen hat die Konvention nicht unterzeichnet. Trotzdem verletzt der Einsatz von Antipersonenminen Völkerrecht.

Die Minen, die in der Ukraine verwendet werden, sind vor allem für die Zivilbevölkerung eine grosse Gefahr und werden es auf absehbare Zeit bleiben. Laut der ukrainischen Regierung sind 160.000 Quadratkilometer mit - überwiegend russischen - Minen kontaminiert, eine Fläche, viermal so gross wie die Schweiz. Minenräumer gehen davon aus, dass die Räumungsarbeiten Jahrzehnte dauern werden.

Dominic Nahr / NZZ